Prevent Chikungunya Fever

2025.08.02

最新消息

本港今年累計錄得27宗基孔肯雅熱確診個案,全部屬輸入個案。本港在二○一六至二○一九年每年錄得介乎一至11宗輸入個案。

認識基孔肯雅熱

病原體

基孔肯雅熱是由基孔肯雅熱病毒引起,是一種經蚊子傳播的傳染病。基孔肯雅熱已在一百一十多個國家被發現,當中包括非洲、亞洲、歐洲、美洲和印度洋及太平洋群島等地。

病徵

患者感染基孔肯雅熱後會出現發燒和嚴重關節痛。「基孔肯雅」是源自非洲馬孔德語中的一個詞,意思是「變得扭曲」,描述患者關節疼痛彎着腰的模樣。其他常見症狀包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹。症狀通常是自限性的,一般持續數天。但有些患者的關節痛可能會持續數月,甚至數年。

由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見,並多數與其他已存在的健康問題有關。大部分患者可以完全痊癒。在偶爾的情況下, 基孔肯雅熱病毒可引起眼、心臟及神經的嚴重併發症。新生兒、年紀較長人士及長期病患者出現重症的風險較高。

現有證據顯示,曾經感染過基孔肯雅熱病毒的人士對再次感染具有免疫能力。

傳播途徑

基孔肯雅熱主要透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。當基孔肯雅熱患者被病媒蚊叮咬後,病媒蚊便可能受到感染,若再叮咬其他人,便有機會將病毒傳播。

香港並未有發現傳播基孔肯雅熱的埃及伊蚊,但同樣可傳播基孔肯雅熱的白紋伊蚊卻屬於本港常見的蚊品種。這些蚊子主要在白天叮咬人,而叮咬的高峰期在清早和傍晚。

在罕有情況下,基孔肯雅病毒也可在嬰兒出生時由母體傳給新生嬰兒。

潛伏期

潛伏期為 2 至 12 天,通常為 3 至 8 天。

治理方法

目前沒有特定的抗病毒藥物治療基孔肯雅熱,治療方法主要是紓緩症狀,包括使用退燒藥、止痛藥和補充體液。

預防基孔肯雅熱

如從受蚊傳疾病影響地區回港,應在14日內持續使用昆蟲驅避劑。若感到不適,應盡快求醫,並告知醫生外遊細節。建議使用含避蚊胺或其他有效活性成分的昆蟲驅避劑,以有效防蚊,但使用時應注意以下事項:

-

- 先仔細閱讀標籤說明;

- 在進入可能被蚊叮的範圍前使用;

- 塗在外露皮膚及衣服;

- 孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%,兒童則為10%(如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬,兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺);

- 先塗防曬霜,再塗昆蟲驅避劑;

- 遵照標籤說明,只於有需要時重複使用;以及

- 除了避蚊胺之外,市面上亦有含其他活性成分的昆蟲驅避劑,例如IR3535、埃卡瑞丁(亦稱派卡瑞丁)等。公眾使用任何昆蟲驅避劑時,應遵從產品標籤上的使用說明及注意事項。

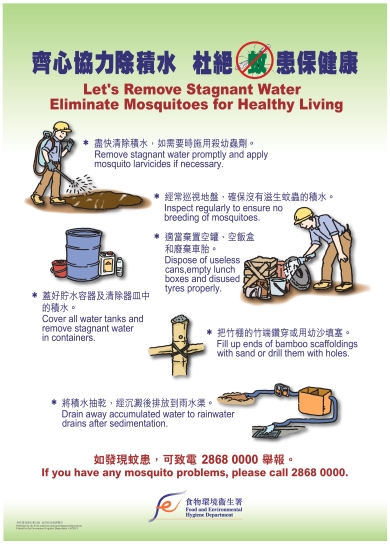

如發現蚊患,應致電1823,或致電食物環境衛生署28680000舉報,亦可參閱以下專題網頁,了解詳情:衞生防護中心及旅遊健康服務登革熱專頁、衞生防護中心及旅遊健康服務基孔肯雅熱專頁、最新旅遊情報、使用昆蟲驅避劑的注意事項、衞生防護中心Facebook專頁及YouTube頻道。